パソコンで情報を蓄えておくのにあたって、ハードディスクの存在は欠かすことができません。何百ギガバイトもの記憶容量を持つハードディスクが今では一般的になってきていて、技術進歩により、年々、記憶容量は増加する一方です。PC9801が広く日本で普及していた頃の初期にはハードディスクはあまり一般的ではありませんでした。記憶容量が小さい割には値段が非常に高かったためです。当時は一太郎や表計算ソフト、そしてエディタのMIFESなどのアプリケーションは1枚のフロッピーディスクにMS-DOSの最小構成セットと一緒に入っていて、アプリケーションを切り替えるときには、フロッピーディスクを入れ替えて、パソコンを立ち上げなおしていました。

その後、PC9801でいうと「VM」という機種が発売された頃から徐々にハードディスクが一般的になってきました。当時の記憶容量は20MBとか40MBとかいったものだったと思います。それでも、フロッピーディスクを入れ替える手間から解放されるメリットは当時は非常に大きかったです。私も自宅にパソコンを始めて買ったときには20MBのハードディスクを内蔵したEPSONのPC-286US-H20という製品を購入しました。

当時の内蔵ハードディスクはSASIというNEC独自のインターフェース規格に基づいた製品でした。また、外付けのハードディスクを接続する場合には、現在のようにUSBという便利な規格は無かったので、SCSIインターフェースボードを買ってきてパソコンの拡張バスに差し込んで、接続していました。このSCSIという規格は一般的な規格です。

ハードディスクの性能

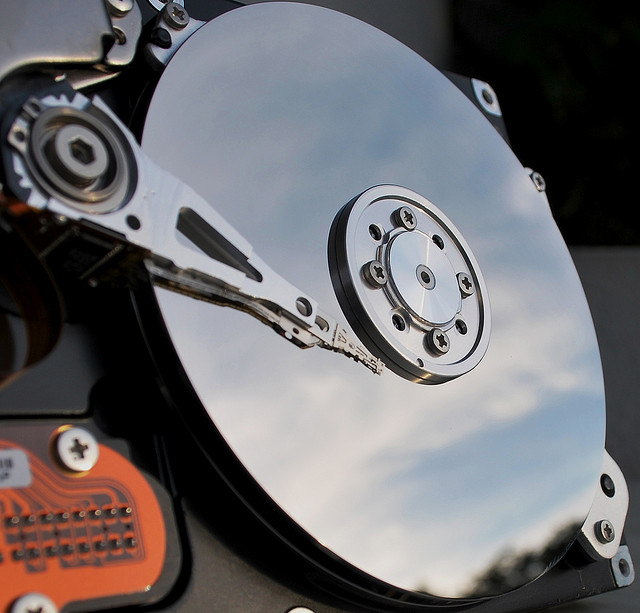

ハードディスクの性能は記録できる容量とデータを読み書きするときのスピードに代表されます。大切なデータを失ってしまっては大変なことになるので、ほかに信頼性も重要な要素になります。現在のハードディスクは信頼性の高い商品が多くなっていますが、それでも一部の製品には問題がある場合があります。たとえば数年前に富士通のハードディスクが問題になったことがありました。この場合はハードディスクの駆動部分には問題が無かったものの、基盤上にあるチップに問題があり、劣化するといっさいハードディスクを認識できなくなるというトラブルでした。(富士通MPG3409ATEのページにレポートしました)

一般的なハードディスクの回転数は5400回転/分のものと7200回転/分の製品があります。7200回転/分のハードディスクの方がデータの読み出し速度も高速になります。また、ハードディスクの円盤1枚あたりにたくさんのデータが記憶されている製品の方がデータの読み出し速度が高速になります。記録密度が高密度になるため、円盤が1回転する間に収録されているデータ量も大きくなるためです。従って、近年の大容量化によって、たとえ回転数が速くなっていなくても、データの読み出し速度は速くなっています。

ハードディスク製品の選択

まずは、どの程度の容量の製品を選択するかということから決めると良いと思います。購入する時期によって、1GBあたりの単価がもっとも安い商品があります。現在(平成17年8月)では160GBもしくは250GBの製品が1GBあたりの単価がもっとも安く、これ以上の製品は割高になります。特別に動画ファイルを扱う等の大容量を必要としない場合は、この160GBもしくは250GBの製品を選択すれば十分かと思います。また、これ以上の容量を必要とする場合にも、あえて1GB単価が高い製品を選択せずに、160GBまたは250GBの製品を2台購入するのも良いと思います。この場合、全く同じ製品を2台購入すると良いと思います。そうすれば、RAID0(ストライピング)という方法をとることにより、本来はそのハードディスクが持っている性能以上の性能を発揮してくれるようになります。別の製品を組み合わせてもRAID0を組むことはできますが、この場合は各々の製品の弱点に足を引っ張られる可能性があります。

RAID

RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks) とは2台以上のハードディスクを組み合わせることにより、性能、信頼性、またはその両方の向上を図る方法です。WINDOWS XP プロフェッショナルに内蔵されている機能を使用する方法(ソフトウエアRAID)と、RAIDボードを購入してきてハードディスクを接続する方法(ハードウエアRAID)の2種類があります。

そしてRAIDの種類としては、主にパソコンで一般的に使用されるものはRAID0のストライピング、そしてRAID1のミラーがあります。RAID0では複数のハードディスクにデータを順番に書いていって、読むときも順番に読んでいく方法です。1台のハードディスクで読み書きする場合と比べると、読み書きのスピードをアップさせることができます。しかし、構成する複数のハードディスクのうちの1台でも壊れると、全体のデータを読み書きすることができなくなりますので、信頼性は1台のときと同等、またはそれ以下(台数が増えて故障遭遇確率が増えるため)になります。RAID0は動画編集するときのワークファイルなど、ディスクアクセスが頻繁に発生するけれども、そこに保存されるデータは一時的であるという使い方がもっとも向いていると言えます。

一方でRAID1のミラーは、2台以上のハードディスクに全く同じデータを各々に書き込んでいく方法です。この場合はたとえ160GBのハードディスクを2台準備しても、実際に収容できるデータの量はハードディスク1台分の容量になります。しかし、信頼性は大幅に高くなり、片方のハードディスクが壊れても、もう片方のハードディスクには丸々データが保存されている形になります。

RAID0+1という方法をとることができる製品もあります。これはたとえば4台のハードディスクがある場合、2台ずつを組み合わせて各々をストライピングにして、その2組のハードディスクを組み合わせてミラーを構成するという方法です。これならば、信頼性の向上と性能の向上の二つを手に入れることができます。

インターフェース

インターフェースに関しては、ほとんどのマザーボードにはE-IDE(エンハンスドIDE)という規格の製品が付いています。また、最近ではこれにプラスしてシリアルインターフェースという新しい規格が搭載されることも多くなってきました。

E-IDEにはいくつかの動作モードがあり、現在は100MB/秒の転送能力を持つULTRA ATA/100と、133MB/秒の転送能力を持つULTRA ATA/133が主流になっています。また、もう一方のSERIAL ATAは最大点総速度は150MB/秒となります。

しかし、現在のハードディスク内部の転送速度は70MB/秒程度なので、まだインターフェースの能力を使い切るような状況にはなっていません。しかし、ハードディスクそのものの技術革新も日進月歩で進んでいますので、シリアルインタフェースの能力が発揮される日も近いと思われます。ハードディスクドライブ側のインタフェースはEIDEでもシリアルでも大きな影響は無いと思われますが、マザーボード側ではシリアルインタフェースを備えている製品の方が良いと思います。

コメント