まだ、日本では日本電気のPC9801が全盛だったときには、パソコンの自作というのは考えにくいものでした。当時はパーツ単位で商品を売っていなかったので、日本電気のPC9801またはEPSONのPC286などのできあがったパソコンを購入してきて使うしか解がありませんでした。唯一、ハードディスクなどの外付け機器はSCSIと呼ばれるインターフェースボードを介してパソコンの箱の外へ付けていくというのが習わしでした。

状況が変わってきたのは、PC/AT互換機が日本に上陸してきてからです。

PC/AT互換機は各種パーツ類の規格が公開されていたので、マザーボードやメモリー、CPUやハードディスクなどの部品を各々バラバラに購入してきて組み立てることができました。しかし、当時は現在ほどパソコンの自作に関する情報は出回っていなかったので、パソコンを自作するのは一部のマニアに限られていたように思います。パソコンの自作というのが一般的になってきたのは、WINDOWS95の発売前後、つまり1994年頃からだったのではないでしょうか。

パソコンの自作歴

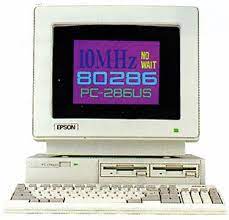

私も当初はPC9801の互換機を使用していました。エプソンから発売されていたPC286USという機種です。

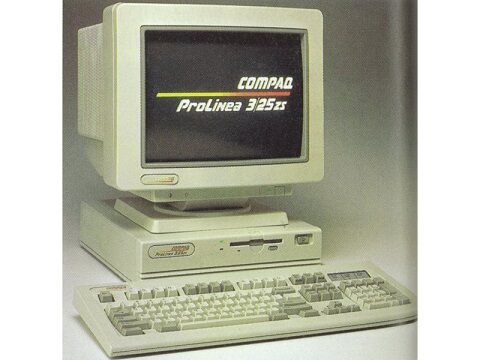

この機種を使っているときには全くパソコンを自作するなどということは考えてみたこともありません。唯一、当時、パソコンのCPUを差し替えて、パソコンを少しだけパワーアップするというのがはやっていた時期があり、Cyrixの486SLCというCPUに差し替えていました。パソコンを買い換えるよりは安いものの、現在のCPUと比べるととても割高だったのを覚えています。その次に購入したパソコンはCOMPAQのパソコンでした。(カテナモデルという不思議な名前が付いていました)

CPUは2段階グレードアップして、INTELの80486が入っているパソコンです。このパソコンはPC/AT互換機なのですが、マザーボードの形状は汎用的なものではなく、COMPAQ独自のタイプのマザーボードでした。私はこれを知らずに、秋葉原でちょっと大きめのデスクトップケースを購入してきてしまいました。内部に機器を増設したかったのですが、COMPAQのパソコンはケースがコンパクトでこれ以上の機器増設ができなかったこと、およびデスクトップケースが電源付きで非常に安く売られていたためです。これが1995年のことだったと思います。

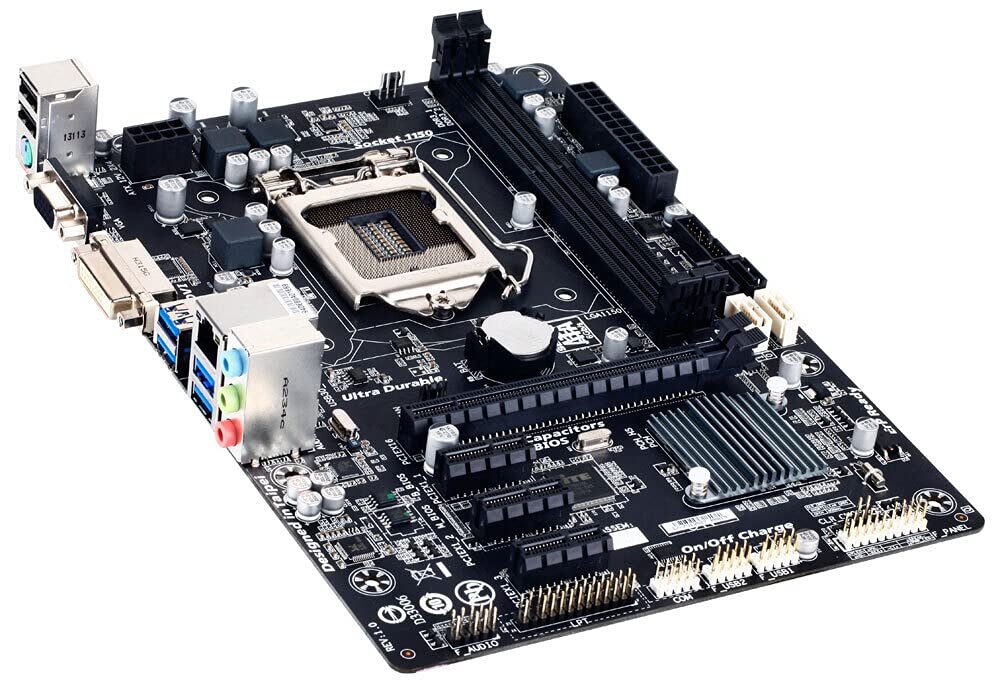

当然、新しく買ってきたケースにはマザーボードがうまくはまりません。そこで、今度は秋葉原にまた行って、80486のマザーボードを買ってきました。

たしか、GIGABYTE社製だったと思います。こうしていくうちに私のパソコン自作が始まりました。COMPAQのパソコンで完成形を横で見ながら組み立てられたのとマザーボードに親切なマニュアルが付いていたので、失敗は無かったと思います。

最初はマザーボード以外はCOMPAQのパソコンのパーツをそのまま流用していましたが、ビデオカードやハードディスクなど、自分が不満を感じていた部分を徐々に取り替えていきました。PC9801を使用していたときにはできなかったことです。PC/AT互換機のすばらしさをこのとき体感しました。

パソコンの自作は難しいのか?

パソコンの自作自体は、別にハンダごてが必要な訳でもなく、ねじ回しがあれば組み立てていくことができます。従って難しくは無いと思います。しかし、色々、守らなければいけないことがあるのも事実で、これを無視して適当に組み立てると、組み上がってからパソコンが動かなかったり、パソコンの動作が安定しなかったりすることになります。たとえば、内蔵ハードディスクを接続するためのIDEケーブルをコネクタに接続するときには、線の色が赤くなっている方をコネクタ側の1番側に入れなければいけない等の決まり事です。最近は逆に差し込むことができないようにコネクタの形状が工夫されるようになってきていますが、それでも気を付けた方が良いことに違いはありません。ほかに、フロッピーディスクドライブに電源コネクターを差し込むときに逆に差し込んでしまってFDDユニットを壊してしまったという失敗を私はやったことがあります。機械いじりが得意でない場合にはショップブランドのパソコンをまずは購入して、徐々にパーツをグレードアップしていくという方法をとった方が最初は安全かと思います。

パソコンの自作は安いのか?

パソコンの自作は安上がりになるのか否かというところが次に気になります。以前は自分でできるだけ安いパーツを見つけてきて、自分で組み立てた方が安くできるという時期もありましたが、今ならば、DELLなどの直販メーカーのパソコンを購入した方が安くなる場合が多いです。特にDELLではキャンペーンを実施していることがあり、このキャンペーンをうまく使ってオンラインで注文すると、驚くほどパソコンが安く手に入る場合があります。DELLのDIMENSION2400というタワー型パソコンを購入したときのレポートを「DELL DIMENSION2400」のページに整理してありますのでご覧ください。このパソコンは今では子供用のパソコンとして元気に動いています。

自作パソコンのメリットはあくまでも自分の用途にあわせて必要な形状のケース、必要な能力のCPU、必要なメモリー、必要な容量のハードディスクなどを自分で選んで組み立てて、将来も不満になったら、取り替えることができるという部分が最大のメリットになります。従って、安さを求めて自作パソコンに挑むのはあまりメリットが無いように思います。

トラブルへの対応

DELLのパソコンを購入して、もしも壊れてしまったならば、DELLに連絡すればきちんとした対応をしてもらえます。それでは自作パソコンが壊れたときには誰に連絡すれば良いのでしょうか。トラブルが発生した箇所によって連絡する相手は変わってきます。まずは、WINDOWSが動かないなどの症状に対して、なぜWINDOWSが動かないのか?ということは自分がきちんと調べなければいけません。もしかしたら、増設した機器の割り込み(IRQ)が衝突しているせいかもしれません。増設した機器とマザーボードの相性が悪いのかもしれません。デバイスマネージャーなどで情報を見れば判るかもしれませんが、それでも判らなければ、まずは、自作パソコンを最小構成で起動してみて、少しずつ増設機器を増やしていって、どこで異常が発生するかを切り分ける必要があります。

このように自作パソコンでは、自己責任という形になります。そして、あるパーツの不良にまで原因が特定できたとき、かつそのパーツに保証があるときに始めて、購入したお店なりメーカーなりの保証が受けられることになります。昔はパソコンパーツ間の相性による問題は頻繁に発生していました。パーツを購入するときにはパソコン通信のフォーラムなどで情報を色々仕入れてから問題が無さそうだということを確認してからパーツを購入をしていました。現在は相性問題は減ってきているものの、やはり買おうとしているパーツについてはネット上で情報を仕入れておいた方が無難です。

また、信頼できるパーツショップで買い物をすることも大事でしょう。単に値段が安い路上の露店で購入して、家で使ったらうまく動かずに、また元の場所に戻ってきたらもうお店は無かったという場合もあり得ます。これは最悪のケースにしろ、「相性にかかわる問題はサポートをしていません」の一言で終わってしまうショップも多いです。逆に相性問題もサポートしますということを売りにしているショップもありますので、これもネット上の評判などを参考に選んでみてはいかがでしょうか。

自作の手順

まずはネット上や雑誌などで情報集めをして自分がほしいパーツを選びます。特に組み合わせには注意が必要です。単純にコネクタの形状が合うか否かだけではなく、パーツ間の相性による問題が無いか、性能が非常に低いものと性能が非常に高いパーツを組み合わせてしまっていて、結局は性能の低いパーツに引っ張られて、パソコン全体の性能が悪くなってしまうようなことは無いかなど、注意が必要です。どんなに速いCPUを奮発して購入しても、メモリーの量が少ないと、実際に作業をパソコンでするときには、ハードディスクへのアクセスが頻繁に発生してしまって、パソコン全体の性能が大幅に悪くなってしまう場合があります。つまり、一点豪華主義にすることはあまり意味がないことになってしまうことがあります。たとえば、自分が組み立てるための予算をはっきりさせて、その予算で売られているパソコンのスペックを見てみると、どんなパーツの組み合わせが一般的なのか、だんだん判ってくると思います。

パーツが決まると、買い出しです。もし腕に自信があれば、色々なパーツショップで安い商品を組み合わせて購入しても良いでしょう。もしも腕に自信が無いならば、信頼のおけるお店で主要なパーツをまとめて購入した方が良いでしょう。もしも、パーツの相性などにも詳しい店員さんがいれば、パーツの組み合わせなどにもアドバイスをくれるかもしれませんし、もしも組み立てたときにうまくいかなかったときに、何かしらのアドバイスをくれるかもしれません。

パーツを購入してきたらまずは、最小構成で起動確認、そしてパーツを組み合わせていくという流れになります。

コメント