NTT技術史料館を見学した際、電話機の歴史を展示したエリアがありました。1933年から1980年代くらいまでの電話機が展示されています。

電話機の変遷

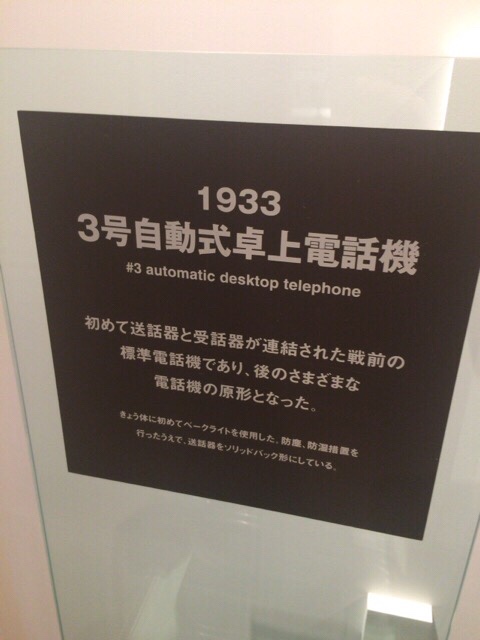

3号自動式卓上電話機

こちらが1933年の3号自動式卓上電話機です。初めて送話器と受話器が連結されたのは、この機種が第一号だったそうです。戦前の標準電話機でこれが黒電話の原型になったようです。確かに今見てもあまり違和感がありません。

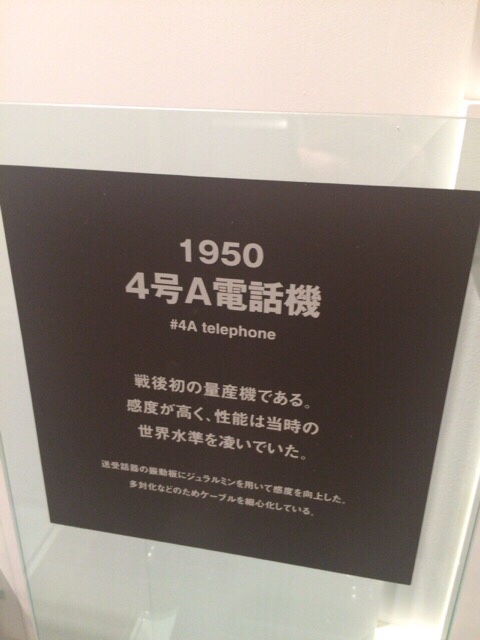

4号自動式卓上電話機

続いて、1950年の4号A電話機です。

戦後初の量産機で感度が高く、性能は当時の世界水準を凌いでいたとあります。ダイヤルの下に電電公社のマークが付いています。

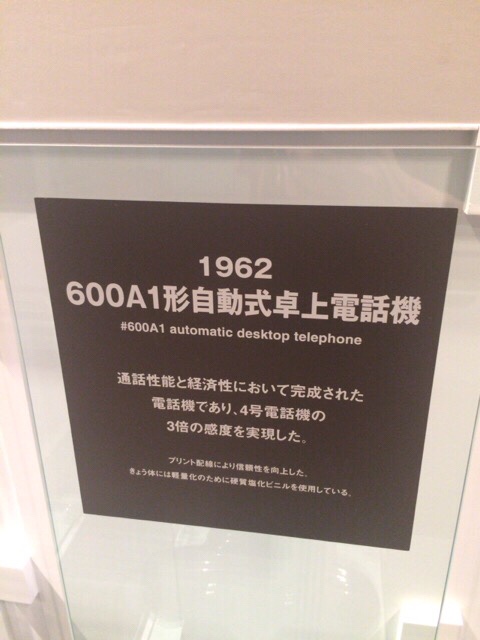

600型自動式卓上電話機

続いて、1962年の600A1型自動式卓上電話機です。通話性能と経済性において完成された電話機で、4号電話機の3倍の感度を実現したとあります。

この黒電話は本当によく覚えています。質実剛健を絵に描いたようような機械で、操作するのは受話器を上げるかどうかと、ダイヤルしかありません。とてもシンプル極まりないです。

これだけシンプルなので、壊れたというのを経験したことが当時はありませんでした。

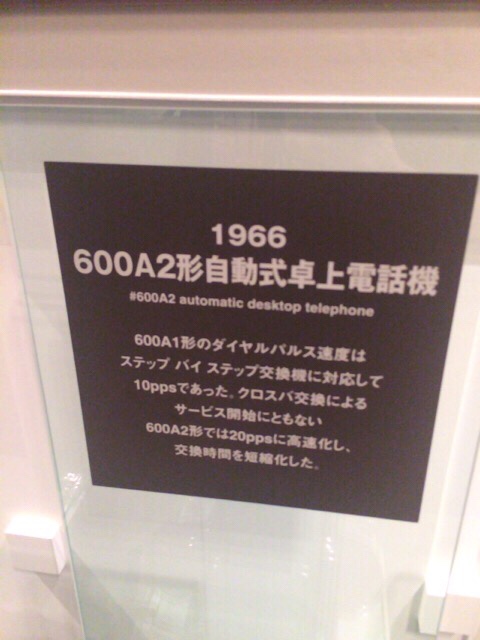

続いて、1966年の600A2型自動式卓上電話機です。クロスバ交換機の登場で、ダイヤルのパルスを20bpsに早くしたのが特徴です。

1秒間に10回のパルスが20回に増えたということダイヤルする時間は半分になったということなので、少しイライラが緩和されたことになります。

ポケットペル

1968年にはポケットベルサービスが東京23区を皮切りに開始しています。ポケットベルは最盛期には600万以上の契約がありましたが携帯電話の普及により2007年にサービスが終了しています。

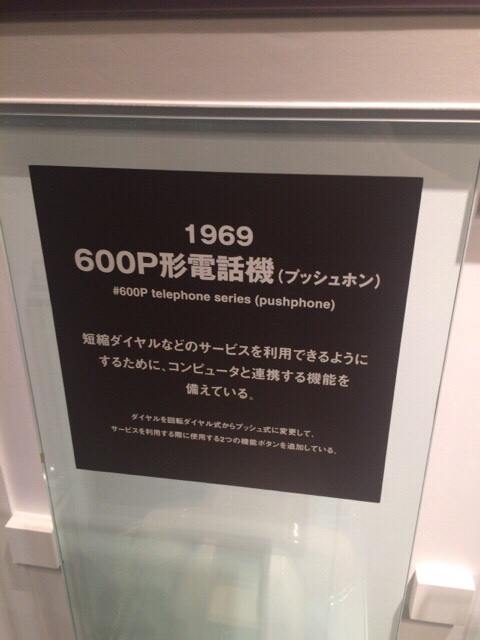

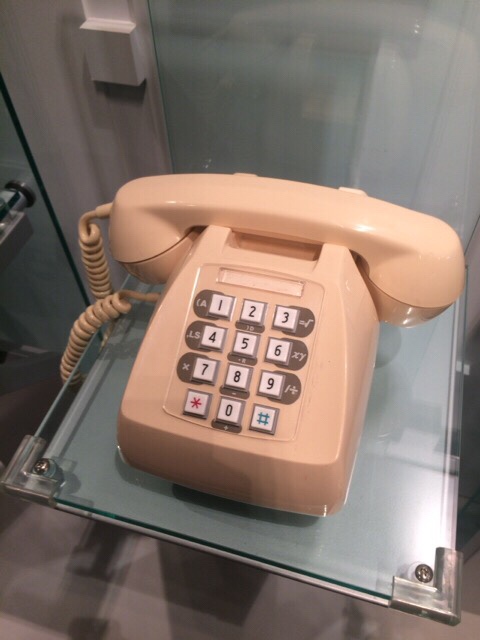

プッシュホン

続いて、プッシュホンの登場です。1969年の600P型電話機です。

電話回線を通じて短縮ダイヤルなどのサービスを利用できるようにするためにコンピューターと連携するための機能が備わっています。

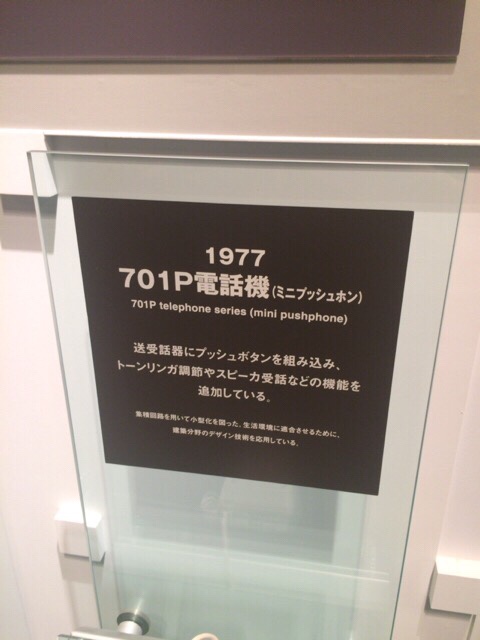

ミニプッシュホン

続いて、1977年の701P電話機です。

送受話器にプッシュボタンが組み込まれているので、電話機がとてもコンパクトです。

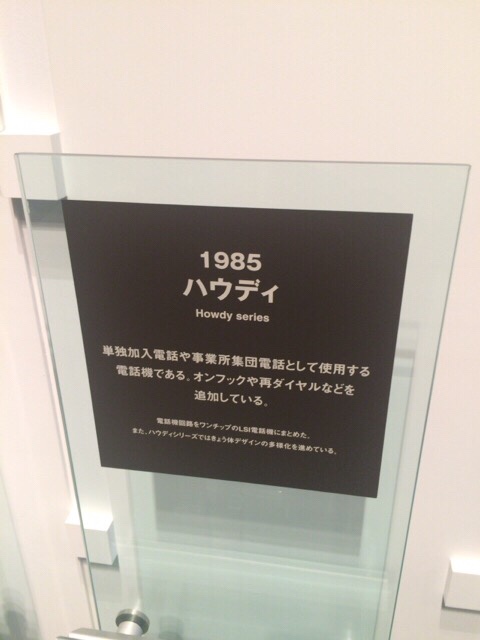

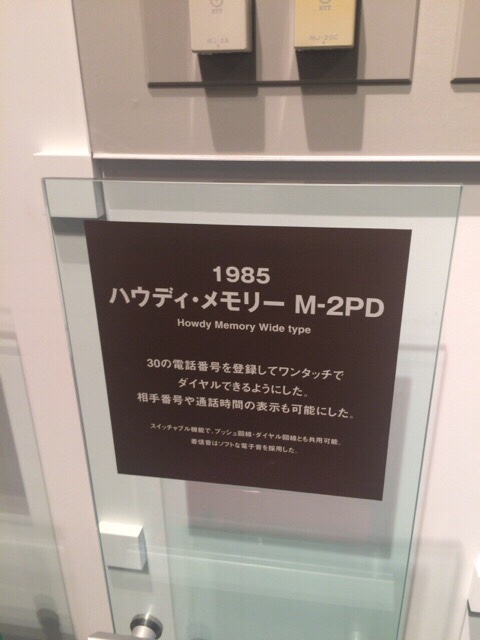

ハウディ

1985年、電電公社がNTTに変わった年に発売されたハウディです。

単独加入電話や事業所集団電話機として使用する電話機で、オンフックや再ダイヤルなどの機能が付いています。

30の電話番号を登録してワンタッチでダイヤルできるようになっているほか、相手の電話番号や通話時間の表示ができるようになっています。

黒電話を長い間使っていたこと、このくらいの時代になると、NTT以外の電話機を購入して取り付けても良いようになったことから、この辺になると、NTTの電話機はほとんど覚えていません。

【2021/04/21追記】

ハローページが配布終了へ

NTT東日本と西日本を発行している五十音別電話帳のハローページが2021年10月以降に発行する版をもって終了することが発表されました。平成17年に6500万部が発行されていましたが、携帯電話の普及によって2020年には19万部にまで落ち込んでいました。

黒電話が国立科学博物館の重要科学技術史資料に

NTT技術史料館が所蔵する黒電話の三機種が8月13日に国立科学博物館の重要科学技術史資料に登録されることになりました。

登録されたのは下記の三機種です。

- 4号自動式卓上電話機

- 600型自動式卓上電話機

- 601型自動式卓上電話機

コメント