今となってはあまり知られていないですが、NTTは電電公社の時代からコンピュータの開発が行われていました。武蔵野市にあるNTTの技術史料館ではそんな経緯もあって大型汎用コンピューターが展示されています。

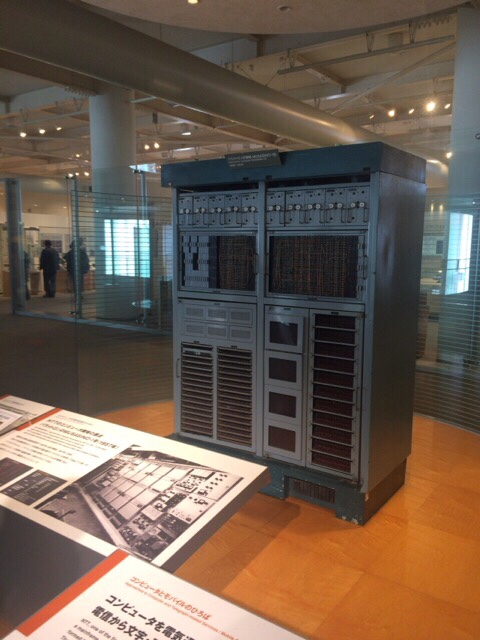

パラメトロン方式のMUSASHINO-1号

最初に展示されていたのは、1957年に完成した固体素子パラメトロンを使用したMUSASINO-1号です。上の写真のとおり、今のコンピュータとは全く違って、厳しい感じがします。NTTのコンピュータ開発の原点とされています。

パラメトロンとはフェライト磁心による論理素子なのだそうです。真空管やトランジスタ以外にパラメトロン素子を使ったコンピュータがあったことは知りませんでした。

トランジスタを活用したDIPS-0計画の始動

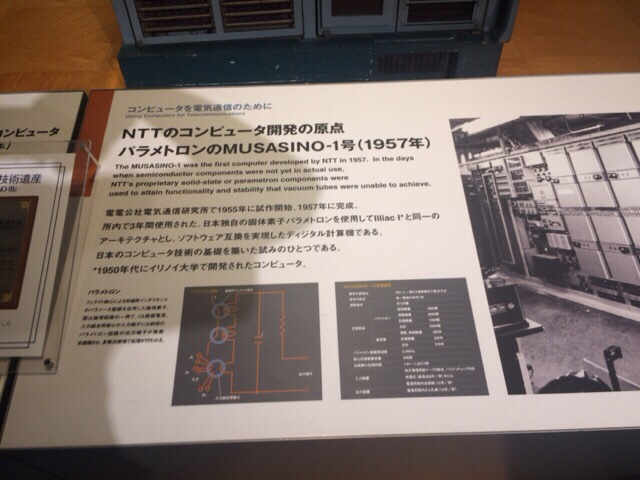

その後、トランジスタを利用した計算機の開発が始まります。当時のコンピュータは世界的に見るとIBMの力が強く、日本でもコンピュータの開発力を切磋琢磨しなければいけない状況にありました。そんな中で、昭和44年4月に電電公社、日本電気(N)、日立(H)、富士通(F)の4社によるDIPSの共同研究が始まりました。

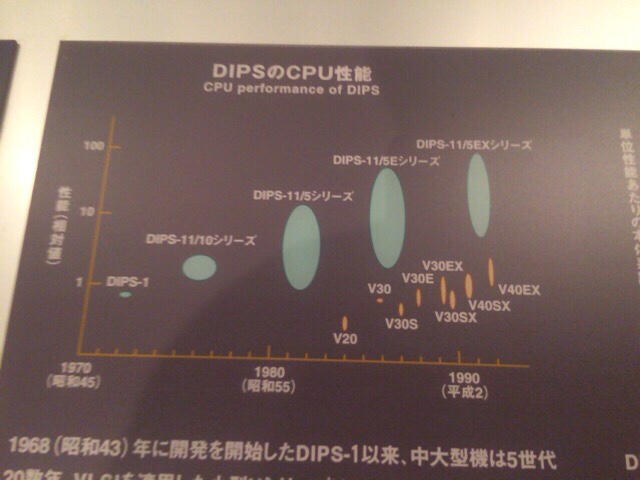

1967年に計画立案されたDIPS-0研究計画がスタートします。日立製作所の商用機をベースにして作られました。そして、DIPS計画として、1968年からDIPS-1の開発に着手しました。その後、試作機が1971年に完成しました。1973年には科学技術計算サービス(DEMOS-E)に利用されています。当時は家庭に電卓はありませんでしたので、電話機が電卓代わりに利用できるのは画期的でした。

DIPS1では世界に先駆けてオンライン用としてマルチプロセッサ、ローカルメモリ、仮想記憶の3方式を結合したとあります。

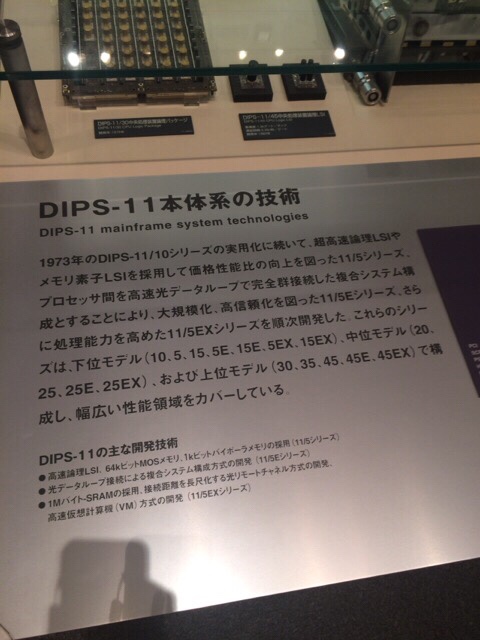

DIPS-11シリーズの開発

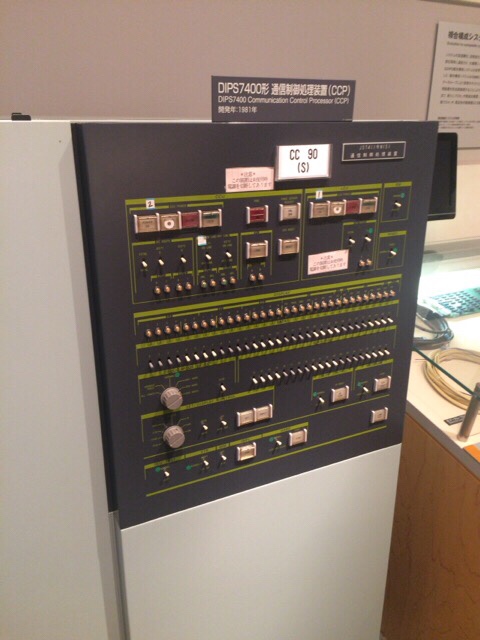

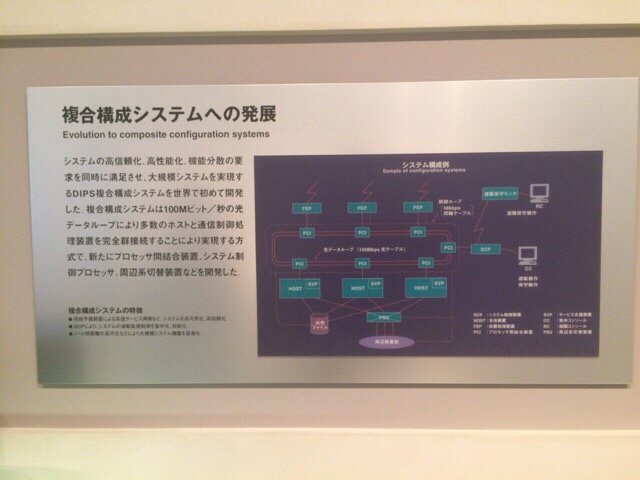

一方で、DIPS-11では通信制御処理などの専用プロセッサ化(CCP、後のFEP)による分散処理方式、光ループによる複合構成方式などの技術開発が行われました。

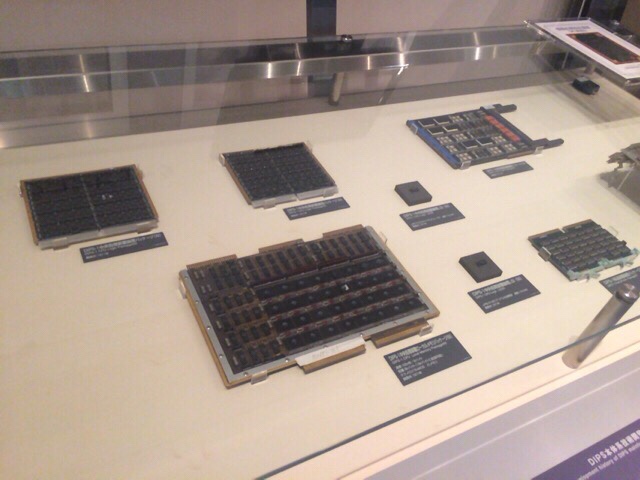

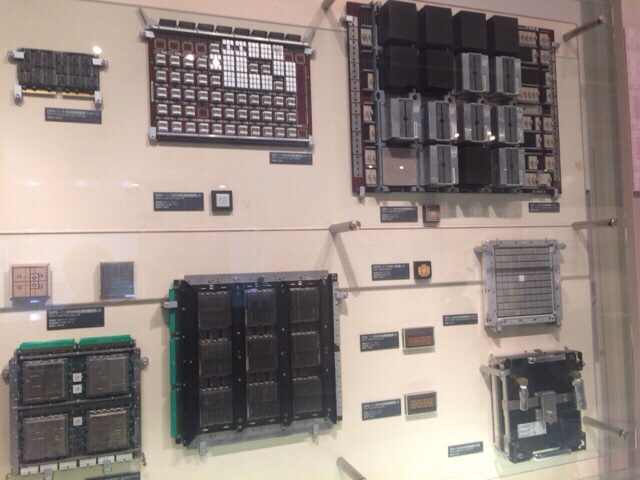

コンピュータの中に入っていた基盤も展示されていました。今の半導体と比較すると、当時の技術では集積度がかなり低かったのではないかと思います。

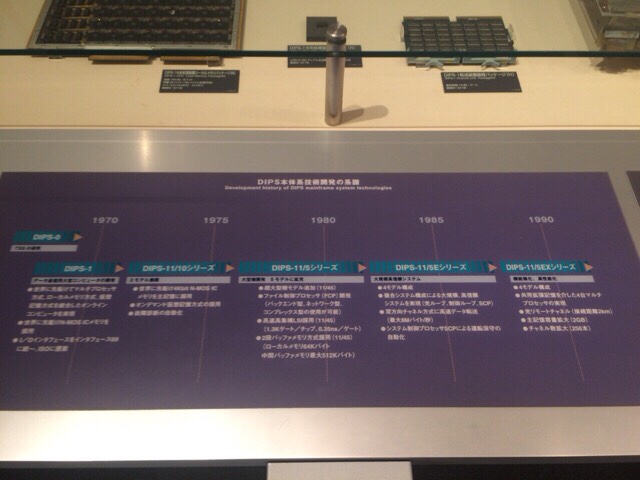

DIPS-1から始まり、DIPS-11/10シリーズ、DIPS-11/5シリーズ、DIPS-11/5Eシリーズ、DIPS-11/5EXシリーズと展開されていきます。5EXシリーズでは周辺装置などを接続するためのチャネル数が256に拡大されたり、主記憶装置の容量が拡大されたり、光リモートチャネルが使えるようになったりしました。光リモートチャネルによって、CPU本体とはエリア的に離れたところに周辺装置を設置することができるようになりました。

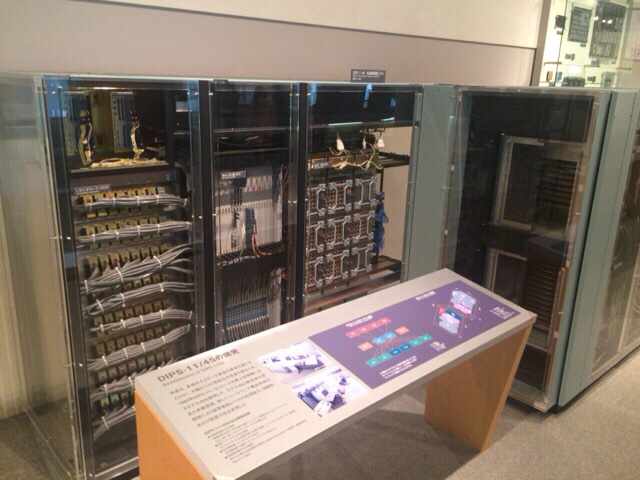

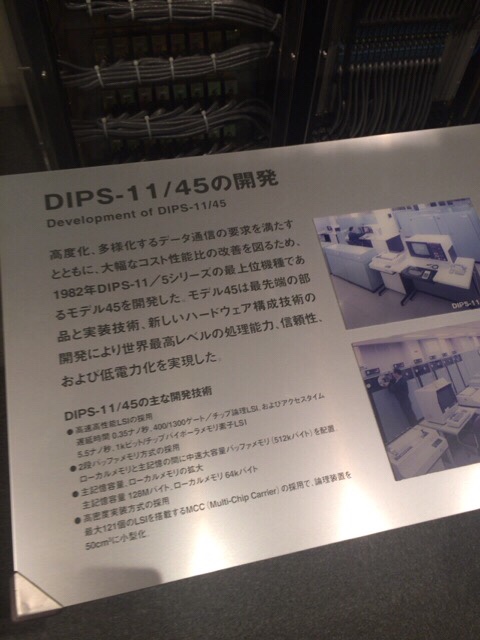

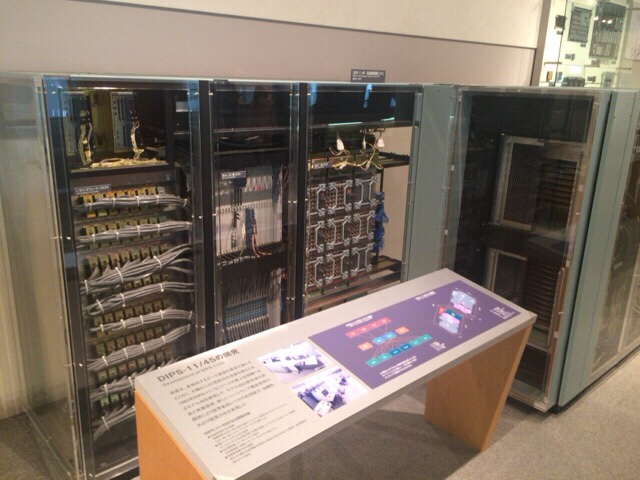

DIPS-11/45というコンピュータです。国などの大規模なコンピュータシステムで利用されていました。45シリーズは富士通製だったのではないかと思います。

主記憶装置(メモリ)は128MBしかありません。現在のパソコンでは数GBのメモリが実装されているので、いかに当時の汎用機のメモリが小さかったかが判ります。この主記憶装置を有効に使うために、プログラムの中でもトランザクション量が多いところだけをメモリ常駐にしたり、いろいろな工夫が行われていました。言語仕様的にも0.5バイト(4ビット)を節約するために「サインなしパック形式」も活用されていました。

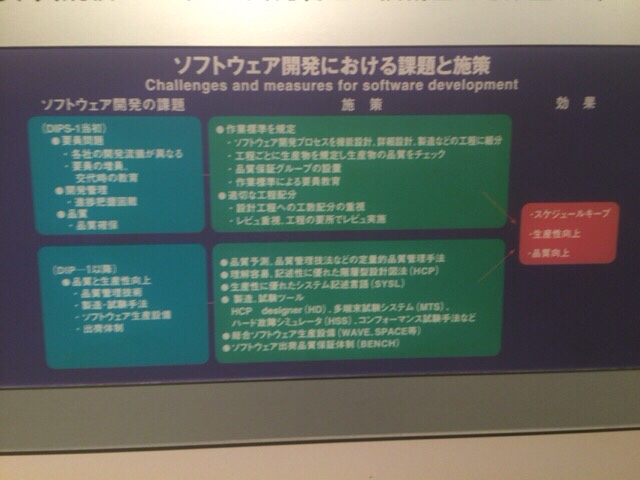

DIPSの計算機本体の開発とともに、専用のオペレーティングシステムの開発も行われていました。世界的にはオペレーティングシステムの製造にあたっては、アセンブラ言語(機械語)が用いられていましたが、よりミスが混入しずらく生産性が高い言語として「SYSL(シスエル)」という言語が独自に開発されて、オペレーティングシステムなどの開発に活用されました。(アプリケーションプログラムの開発にあたっては、COBOL言語などが用いられていました)

DIPS複合構成システムは106-20OSで実用化した形になります。たくさんのカートリッジ型MT(磁気テープ)を収納、コントロールするCMSSという装置がサポートされたのもこのころになります。

DIPS-11/45EXシリーズの開発

こちらはDIPS-11/45の後継モデルに当たる11/45EXシリーズになります。1991年に使われ始めたようです。当時の汎用機のオペレーティングシステムでは、アドレス幅は32ビット程度だったと思いますが、このマシンが使われ始めた頃から64ビットに対応したDIPS-OSも使うことができるようになったと思います。

通信制御装置、CCPです。

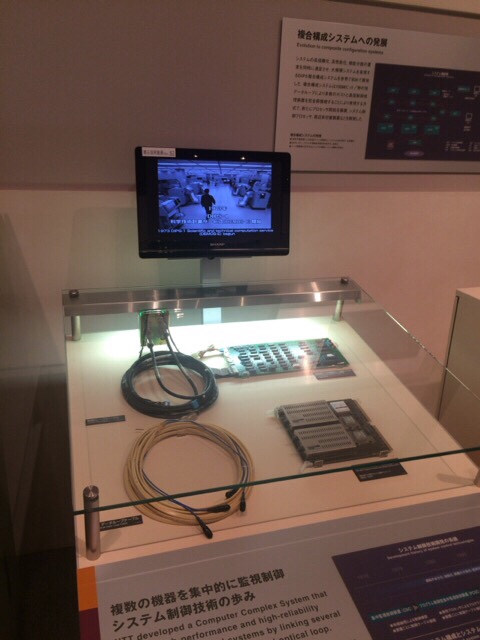

システムの信頼度を上げるために複合構成システムの技術が発展しました。

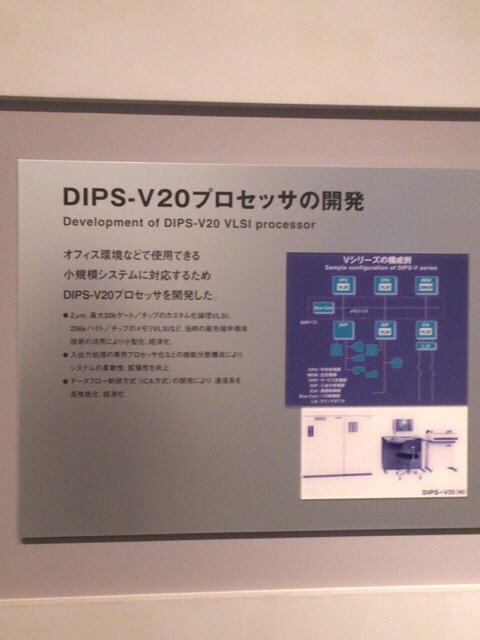

オフィスで使われる小型DIPSで用いられるプロセッサの紹介です。

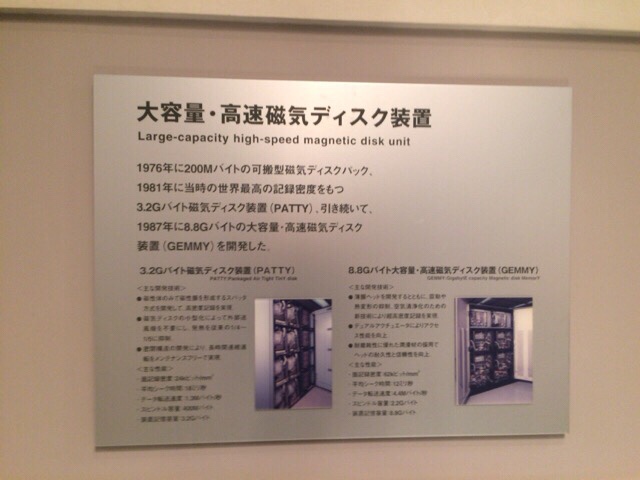

大容量磁気ディスク装置の展示です。ディスク装置ごとに愛称が付けられていて、PATTYは400MB、GEMMYは1.2GBのディスクなどとなっていたと思います。

当時は容量が200MBの磁気ディスクパックという装置もありました。可搬媒体で大きさは底の浅いバケツ程度、装置に取り付けるとき、外す時にはケースの上部に付いているハンドルを回すようになっていました。

オープンリールMT装置です。パカっとオープンMTをセットすると、キューンという音とともにバキューム装置が起動されて、磁気テープの先っぽが吸い込まれていきました。

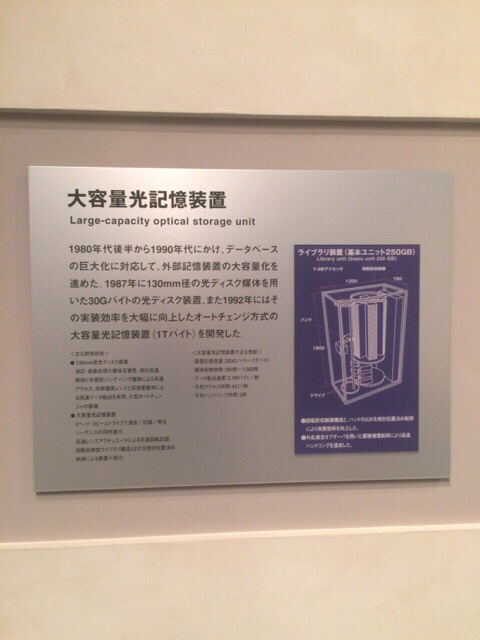

大容量データを安価に保存、読み出しすることができるように、大容量光記憶装置も開発されました。

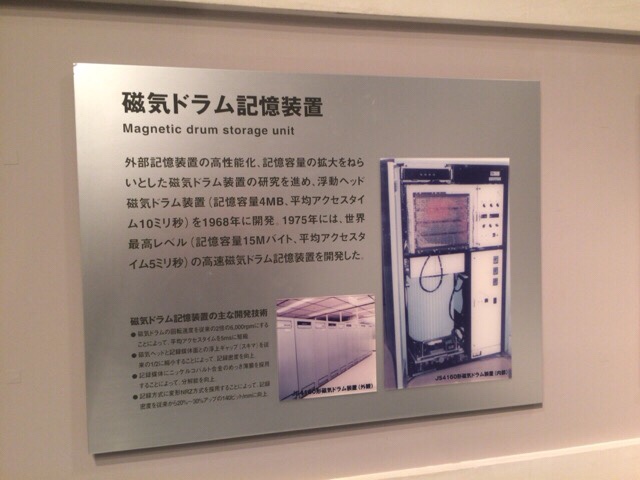

磁気ドラムはたくさんのヘッドが付いていて、ヘッドの「シーク動作」無しにドラムに記録されているデータを読み出すことができるようになっています。半導体ディスク装置がなかった当時としては、高速記録、読み出しが必要な、システム領域等の領域に割り当てていました。

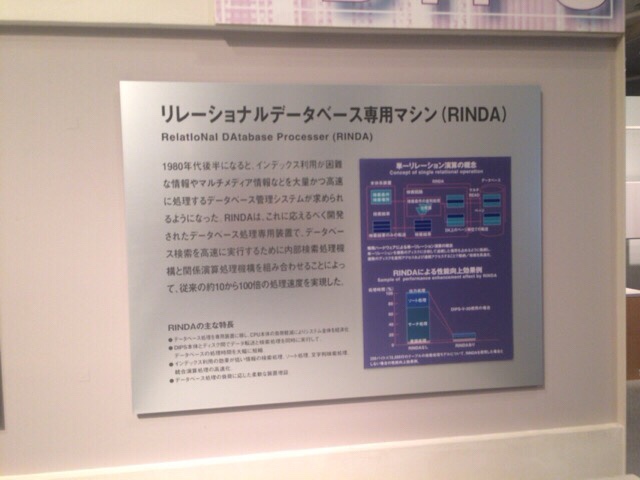

RINDAというデータベース専用マシンの解説です。今で言うところの、オラクルのEXADATAのような感じでしょうか。

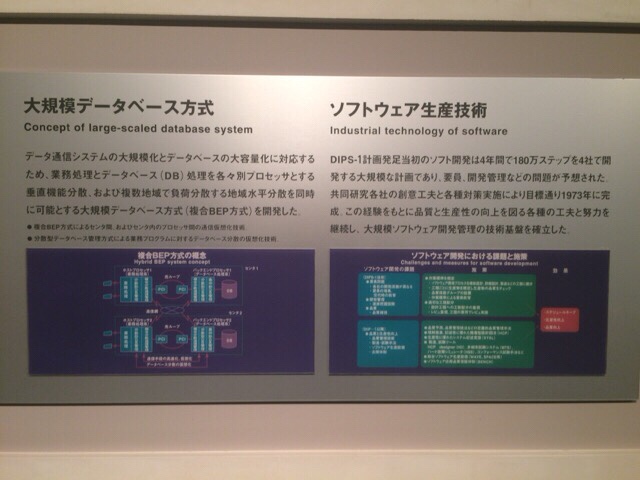

大規模データベース方式(BEP)

大規模なデータベースを管理するために、アプリケーションの実行をするHOSTコンピュータとデータベース処理に特化したBEP(Back End Processor)コンピューターの二段構えにする方式も昭和50年代から実用化されていました。

今でこそ、オープンなマシンではAPサーバーとDBサーバーを分けることは一般的になりましたが、これを大型汎用機で実施していたのは先駆的だったのではないかと思います。2つのセンターにそれぞれBEPとDBを設置して、一つのアプリケーションプログラムから両センターのDBを整合をとって更新することを実施していたシステムもありました。2フェーズコミットメントが採用されていました。

データベース処理をBEPに任せると言うことは、APが搭載されているDML、またはSQLを分解して、命令をBEPに送る機能がDBMSには必要になります。また、BEPに搭載されているDBMSではこの命令を受け取ってデータベース上で必要な処理をして結果をHOSTに戻すことが必要です。このような分散データベース処理をNTTではDEIMSというDBMSで解決していました。特にHOSTとBEPの間のやりとりの回数をできるだけ減らすために、DMLを拡張したHDMLというアクセス言語までもをNTTでは開発していました。FETCHという命令で親のレコードから子どものレコードまで一括してデータを持ってくるような指定ができました。

さらには、HOSTコンピュータの前段にフロントエンドプロセッサ、いわゆるFEPというコンピュータも設置されていました。通信制御処理装置にさらに機能を分担したイメージです。

OSIというネットワークレイヤを7段階に分けて規定した標準がありますが、これを拡張するように各コンピュータメーカーでは階層構成を決めていました。電電公社はDCNA、富士通はFNAといった具合です。

DIPS研究開発の終了

1992年にDIPS研究開発は終了します。DIPSは日本電気、富士通、日立など国産の各会社が決められた規格に従って本体系装置や周辺系装置などのハードを提供、その上に電電公社が開発したOS、ミドルウェアなどが乗り、アプリケーションプログラムが動いていました。DIPSのハードウェアの維持管理期限が訪れる前に、システムを国産メーカーのコンピューターシステムに載せ換える必要が生じました。

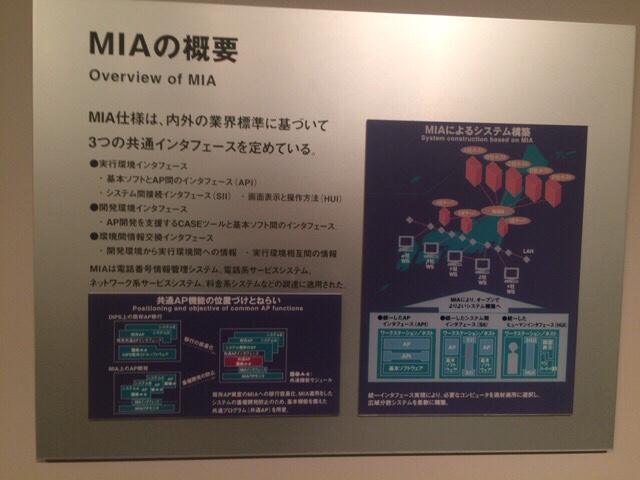

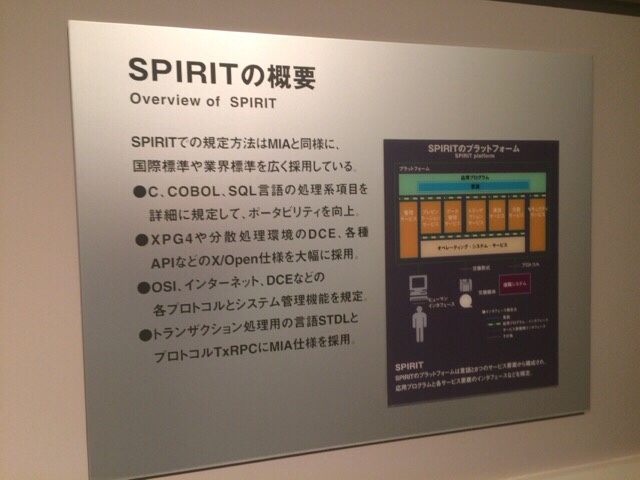

メーカーごとの仕様の違いを吸収するMIA仕様

当時のメインフレームコンピューターはメーカーごとにアーキテクチャが異なっていたため、互換性がありませんでした。当時のNTTではこの互換性が無いところに薄皮を被せて標準的なインターフェースが提供できるようにメーカー間での調整を行なっていました。MIAと呼ばれています。

当時は交換機技術の延長ということもあって、富士通、日立、日本電気などの会社と連携して技術開発が行われていました。そんな当時の歴史がよく判る、興味深い展示でした。

DIPS計画に関する研究者の思い

DIPS計画については、こちらの語り部シリーズで、当時の研究者により思いが語られています。

コメント